日本のライブストリーミングの歴史は深く、進化を続けています。これは、日本独自のインターネット普及の背景と、文化的な特性に強く影響を受けて形成されてきました。日本は古くから科学的探究心と、新しい技術を迅速に学び習得する能力に長けた国として知られており、その証としてインターネットも比較的早い時期に導入されました。

1980年代に学術分野で始まったこの試みは、やがて世界をリードするモバイルインターネットサービスへと発展します。この経緯から、日本は常にパイオニアであり続けました。世界最高水準の高速ブロードバンドの導入においても、あるいは現在主要な役割を担うライブストリーミングのブームにおいても、その先導役を果たしてきました。

VTuberとゲーム文化の影響

日本とライブストリーミングを語る上で、VTuber(バーチャルYouTuber)の存在は欠かせません。この東アジアの国は、バーチャルキャラクターによる配信形式の先駆者であり、VTuberたちの成功により、日本は今や巨大な視聴者、タレント事務所、そして世界で最も愛されるVTuberを生み出す一大市場となっています。

また、日本のライブストリーミングシーンにおけるビデオゲームの存在感も特筆すべきです。初期のゲームセンター(アーケード)から、今日の大規模なAAAタイトルに至るまで、ゲーム業界の発展は、日本の経済成長や現代の社会的な隆盛と歩調を合わせるように進んできました。

「日出ずる国」日本は、ビデオゲーム産業のパイオニアとして世界的に有名です。任天堂、セガ、バンダイナムコエンターテインメント、コナミといった世界のトップゲーム企業が日本を拠点としていることからも、そのゲーム愛の深さが伺えます。このゲームとの特別な関係は社会にも浸透し、何世代もの若者がゲーム機、PC、携帯端末を通じてゲームと共に成長してきました。

日本のインターネットの歴史と発展

日本が早くからインターネット技術を導入できた背景には、大学などの研究機関が主導したという特有の要因があります。「日本インターネットの父」と称される村井純氏は、1984年に日本大学間ネットワーク(JUNET)の設立に極めて重要な役割を果たしました。これにより主要な大学が接続され、後の広範なインターネットの基盤が築かれます。

JUNETは数年後、村井氏が率いる企業コンソーシアムによるWIDE(Widely Interconnected Distributed Environment)プロジェクトへと発展しました。このプロジェクトはすぐに成果を出し、JUNETが立ち上げられた年に日本語でのメール交換を可能にし、1994年後半にはJUNETの役割を終えることになりました。

WIDEの初期の成功を受け、1992年にインターネットイニシアティブジャパン(IIJ)が設立され、日本初の商用インターネットサービスが開始されます。日本の主要なインターネットサービスプロバイダー(ISP)がインターネット上でのメール交換の仕組みを確立したことで、パソコンによる通信もインターネット初期における重要な進展となりました。

商用インターネットが着実に発展する中、2000年代初頭にはブロードバンドサービスが急速に拡大します。1999年にADSL(非対称デジタル加入者線)サービスが始まり、2001年にはソフトバンクなどの企業が積極的な価格競争を仕掛けたことで、費用が大幅に下がり、普及が加速しました。

村井純氏は日本政府と協力し、2001年1月にはIT基本法を施行させました。これは超高速ネットワークの整備、電子商取引の推進、政府サービスの電子化を目的とし、光ファイバーケーブルを各家庭に引き込むことで高いインターネット速度を実現し、オンラインサービスの成長を後押ししました。

その結果、2004年までに日本の世帯の50%以上がインターネットにアクセスできるようになり、その半数以上がブロードバンドを利用していました。

政府当局が、特に無線分野において最先端の技術開発を絶えず推し進めたことで、携帯電話が広く普及しました。これにより、「日出ずる国」はスマートフォンによるインターネット利用市場において早期のリーダーとなりました。

の増加に留まっています。この成功には若年層が特に重要でしたが、同時に、国民の安全と安心を確保するために規制や法律を見直したり、新設したりする必要性も生じました。

日本のインターネット規制の現状

日本のインターネット規制は、他国で見られるような政府による強力な一元管理(ファイアウォール)を敷くことはありませんでした。代わりに、自主規制、社会的な同調圧力、そして進化する法律が微妙に絡み合ったものでしたが、2025年現在、より積極的でセキュリティを重視した新しい局面を迎えています。

何十年もの間、日本のオンラインコンテンツへの姿勢は、プライバシー、公序良俗、そして名誉・評判を重視する法的・文化的な枠組みによって定義されてきました。この制度の土台は、わいせつ性・公の秩序とプライバシー・名誉毀損という二つの主要な領域にあります。

個人情報保護法(APPI)はこのシステムの要であり、デジタル時代に対応するために何度か改正されてきました。この法律は、個人に自身の個人データの削除を要求する権利を与え、オンラインハラスメントや名誉毀損への対処にも利用されてきました。

2022年に導入された「侮辱罪の厳罰化」は、これらの規制をさらに強化し、深刻なオンラインいじめや誹謗中傷に対して個人が責任を負うことを容易にしました。これにより、プラットフォーム側も法的責任を回避するため、迅速な削除要請に対応する内部システムを開発する環境が整いました。

こうした法的責任と文化的期待の組み合わせは、「緩やかな検閲(ソフト・センシティブ)」とも呼べるシステムを育み、政府によるあからさまなコンテンツブロックは稀でした。しかし、プラットフォームやクリエイターは、炎上や法的トラブルを避けるため、常にそのデリケートなバランスを図る必要がありました。

2025年現在、日本のインターネットの歴史に新しい重要な章が始まっています。規制の物語は受動的なものから**「能動的サイバー防御(Active Cyber Defense)」へと転換しました。この変革は、国内および国外からのサイバー攻撃の急増への直接的な対応であり、特に重要な国家インフラが標的**とされています。

主要な法改正は、2025年5月に可決され、2027年に施行予定の能動的サイバー防御法です。この法律は、日本のサイバーセキュリティ体制の根本的な変化を意味し、政府が事後対応から事前予防へとスタンスを移行することを可能にします。

この新法は主に国家安全保障と海外の脅威に焦点を当てていますが、日本のインターネットエコシステム全体に大きな波紋を広げています。ライブストリーミングサービスやソーシャルメディア企業などのプラットフォームは、強固なサイバーセキュリティ対策を講じるよう一層の圧力を受けています。これらは今や国家の防御戦略の不可欠な一部と見なされ、新たな報告・情報共有の取り決めを遵守することが義務付けられています。

また、APPIは個人のデータ保護において引き続き強力なツールです。個人情報保護委員会(PPC)は法律の施行を続け、データ漏洩に対する行政罰を引き上げるためのさらなる改正が議論されています。Twitchなどの国際企業にとっては、データの海外移転に関する日本の厳格な基準に常時、データ取り扱い慣行を合わせることが求められています。

要するに、2025年の日本のインターネットは、「表現の自由を尊重しつつ公の秩序と個人の評判も重視する社会」という従来の価値観に、「国家的なサイバー主権を積極的に追求する」という新しい要素が加わった、二重の物語によって定義されています。デジタルな日本列島は今も自由ですが、その海域は新しい、より強力な、法的かつ技術的な潮流によって監視されています。

日本におけるライブストリーミングの勃興

日本のライブストリーミングの黎明期は、混沌とし、創造性に富み、日本ならではの出来事でした。TwitchやYouTube Liveが世界的に主流になる前、この分野は国内で生まれたプラットフォームと、特定のコンテンツを育む独自の文化によって形作られていました。

この初期の頃から、日本のライブストリーミングは、高いインターネット普及率、eスポーツの人気、そして活発なコンテンツクリエイターのエコシステムによって大きく成長しました。初期のプラットフォームの存在が、この成長産業において日本が独自の貢献をし、現在の地位を築く上で決定的な役割を果たしました。

2006年に始まったニコニコ動画(Nico Nico Douga)は、西洋のストリーミングブームに先駆けて、日本で最も初期かつ影響力のあった動画共有プラットフォームと言えるでしょう。ライブコンテンツにおける最盛期はYouTubeに譲ったかもしれませんが、初期の日本のオンライン動画文化を形成する上で極めて重要な役割を果たしました。

2013年のTwitcastingは、日本のスタートアップによって開発され、Twitterとの連携がスムーズなことから若いユーザーの間で大きな人気を博しました。モバイルからの簡単な配信や、画面分割表示などのユニークな機能が特徴でした。

日本で最も人気のあるメッセージングアプリであるLINEによって2015年に開始されたLINE LIVEは、その巨大なユーザー基盤を活用し、一般ユーザーから日本の有名人やアーティストまで幅広く使われる主要なプラットフォームとなりました。フィルターやスタンプなどの使いやすい機能を提供しましたが、2019年3月にサービスを終了しました。

これらのライブストリーミングサービスは、業界の急速な発展に不可欠となる様々なオンラインパーソナリティを発掘するきっかけとなりました。「最初のスター」を一人に絞るのは困難ですが、日本のライブストリーミング文化を形作った****真のパイオニアとして、いくつかの人物と現象が際立っています。これらの「スター」は、必ずしも洗練されたプロの芸能人ではなく、ニッチながらも熱心な視聴者の心を掴んだ****アマチュアのクリエイターであることが多かったのです。

初期の日本のライブストリーミングの真の主役は、多くの面で視聴者自身でした。ニコニコ動画の画期的な「弾幕」システム(視聴者のコメントが動画上を流れる仕組み)は、プラットフォームの最大の魅力であり、視聴者同士がリアルタイムで体験を共有する場を生み出しました。初期の「スター」は、最も活発で密度の高い弾幕を引き出すことができた動画の制作者であることが多く、それは人気と文化的な影響力の指標でした。

日本のライブストリーミング史において最も象徴的な人物の一人である加藤純一氏は、特にニコニコで長年活躍してきたベテランです。彼は、エネルギッシュで時に挑発的な「ゲーム実況プレイ」ストリームで知られています。彼のスタイルは非常に影響力があり、絶え間なく、テンポの速い、そして時にコミカルな解説を提供しながらゲームをプレイするという形式を普及させました。この40歳は、単一のプラットフォームを超えて****巨大で忠実なファンを獲得し、2025年現在もTwitchで活動する日本を代表する名前の一人です。

もう一つのトレンドである「実況者」は、日本における独自のオンラインセレブリティのカテゴリーとなりました。YouTubeでも活動する人は多くいましたが、2010〜2011年頃に人気を博した****キヨやポッキーといった初期のライブストリーマーはパイオニアです。彼らは独自の個性、ホラーゲームへのオーバーな反応、そしてグループでのコラボレーションで知られ、これらは実況形式の定番となりました。

VTuberは2010年代後半に爆発的なブームとなりましたが、そのルーツはこの初期にあります。2016年後半にデビューしたキズナアイは、初めて****一般層にまで人気が拡大したVTuberとして広く認められています。彼女のコンセプト—視聴者と交流する明るい****AIアバター—は業界を一変させました。彼女は、ライブストリーミングの双方向性とアニメ・バーチャルアイドルの文化的魅力を融合させた新しいジャンルを創造し、それは今や日本独自の****世界的なコンテンツとなっています。

これらのトレンドと新星たちは、日本の社会や技術的背景を反映し、従来のゲーム配信から逸脱したいくつかの独自のコンテンツ分野を生み出すことに貢献しました。

そのトレンドセッターの一つが、志望アイドル、声優、エンターテイナーがファンにライブ配信するために2013年に特化して立ち上げられた****Showroomでした。コンテンツは高い制作レベルよりもリスナーとの直接的な、親密なコミュニケーションに重点が置かれていました。視聴者は現実の支援に繋がる****仮想ギフトを送ることができ、Showroomのようなプラットフォームはアイドルのオーディションプロセスの重要な一部となり、オンラインパフォーマンスと芸能事務所のスカウトとの境界線を曖昧にしました。

ニコニコはアマチュアの音楽的才能の育成の場となりました。「歌い手」はボーカロイド曲やJ-Popをカバーするアマチュア歌手で、音声録音のみで行うことが多かったのです。「踊ってみた」は、アマチュアダンサーが人気の曲の振り付けを自分で踊る様子を撮影するカテゴリでした。これらのカテゴリは、クリエイター同士が互いの作品をリミックス、カバー、発展させるコラボレーション的で拡散性の高い文化を生み出し、西洋のプラットフォームよりも匿名性や仮名での活動が一般的でした。

もちろん、IRL(In Real Life)ストリームについても言及する必要があります。これは今や世界的な現象ですが、日本のストリーマーが、多くの場合モバイル端末を通じて、より生で、ありのままの形式で先駆けて行いました。賑やかな東京の街を歩く様子から単に視聴者と雑談するまで、自分たちの日常生活をライブ配信しました。Twitterと連携したTwitCastingのような初期のモバイルファーストサービスが、このコンテンツを非常に身近なものにし、若年層に人気を博しました。

これらの独自の分野とそれを開拓したスターたちは、日本の現在のライブストリーミングシーンの基盤を築きました。彼らは、コミュニティと個性を重視したコンテンツへの明確な需要があることを示し、日本におけるオンラインエンターテイメントの未来が、コンテンツを消費するだけでなく、それに参加することにあることを証明しました。

グローバルプレイヤーの急速な進出

TwitchとYouTubeでライブストリーミングが急速に広まり、業界が「ブーム」を迎えた****2010年代初頭頃から、国際的なプレイヤーが台頭しました。国内プラットフォームも引き続き強力でしたが、海外の専門プラットフォームの世界的な成長も日本に影響を与えました。

ゲームとeスポーツのライブストリーミングにおける世界的な最大手として、Twitchはおそらく日本で最も大きな存在感を持っています。国内で最も人気のあるゲーム配信プラットフォームであり、日本の多くのゲームインフルエンサーに利用されています。日本におけるeスポーツの人気がTwitchの成長をさらに加速させ、このプラットフォームには日本を代表するトップネームが多数集まっています。

大きな注目を集めた****もう一つのサービスはBIGO LIVEです。2016年にシンガポールで開始され、日本にもかなりの月間アクティブユーザーを抱える****大規模なグローバルユーザーベースを持っています。これは、クリエイターが様々なライブコンテンツを共有し、仮想通貨を通じて****収益を上げることができる多機能なプラットフォームです。

この時期には、他にもいくつかの企業が登場し、足跡を残しました。その中には、2017年に立ち上げられた****日本の主要なライブストリーミングアプリであるPocochaがありました。また、2015年に台湾で生まれた****17LIVEは、2021年に本社を日本に移転するなど、大きな影響を与えています。

Mirrativは、モバイルゲームのライブストリーミングやVTuber志望者の間で特に人気があり、仮想アバターを作成して様々なスマートフォンの操作を配信できるプラットフォームでした。また、Showroomは日本のポップアイドルの間で人気があり、多くのアイドルグループのメンバーがファンにライブ配信を行い、コンサートのような雰囲気を作り出しました。

VTuber現象

日本のライブストリーミングにおけるユニークで絶大な人気を誇る要素がバーチャルYouTuberのトレンドです。仮想アバターを使ってオンラインエンターテイメントを行うというこのデジタルなコンセプトは、2010年代半ばに日本で誕生しました。

先に触れたキズナアイは、「バーチャルYouTuber」という言葉を生み出したことでも評価され、爆発的な人気を獲得しました。彼女の成功は、大規模なVTuberブームを巻き起こし、世界のトップVTuberの多くが日本出身で、業界のトップタレント事務所のいくつかと契約しています。

事務所に関して言えば、VTuberの人気急上昇により、ホロライブプロダクションやにじさんじといった専門のエージェンシーが設立され、多数のVTuberをマネジメントしています。このトレンドはすぐに国際的に拡大し、世界中のアニメやマンガのファンを魅了しました。

興味深いことに、Twitchが日本で最も人気があり、視聴されている****従来のストリーマーの中心地であり続けている一方で、YouTubeはVTuberの間ではるかに支持されています。日本のトップVTuberの多くは、Google傘下のサービスで専属的に配信しており、Streams Chartsがまとめる****様々なランキング(月間や四半期のいずれか)のトップ10に頻繁に入っています。

2025年の視聴動向:最新情報

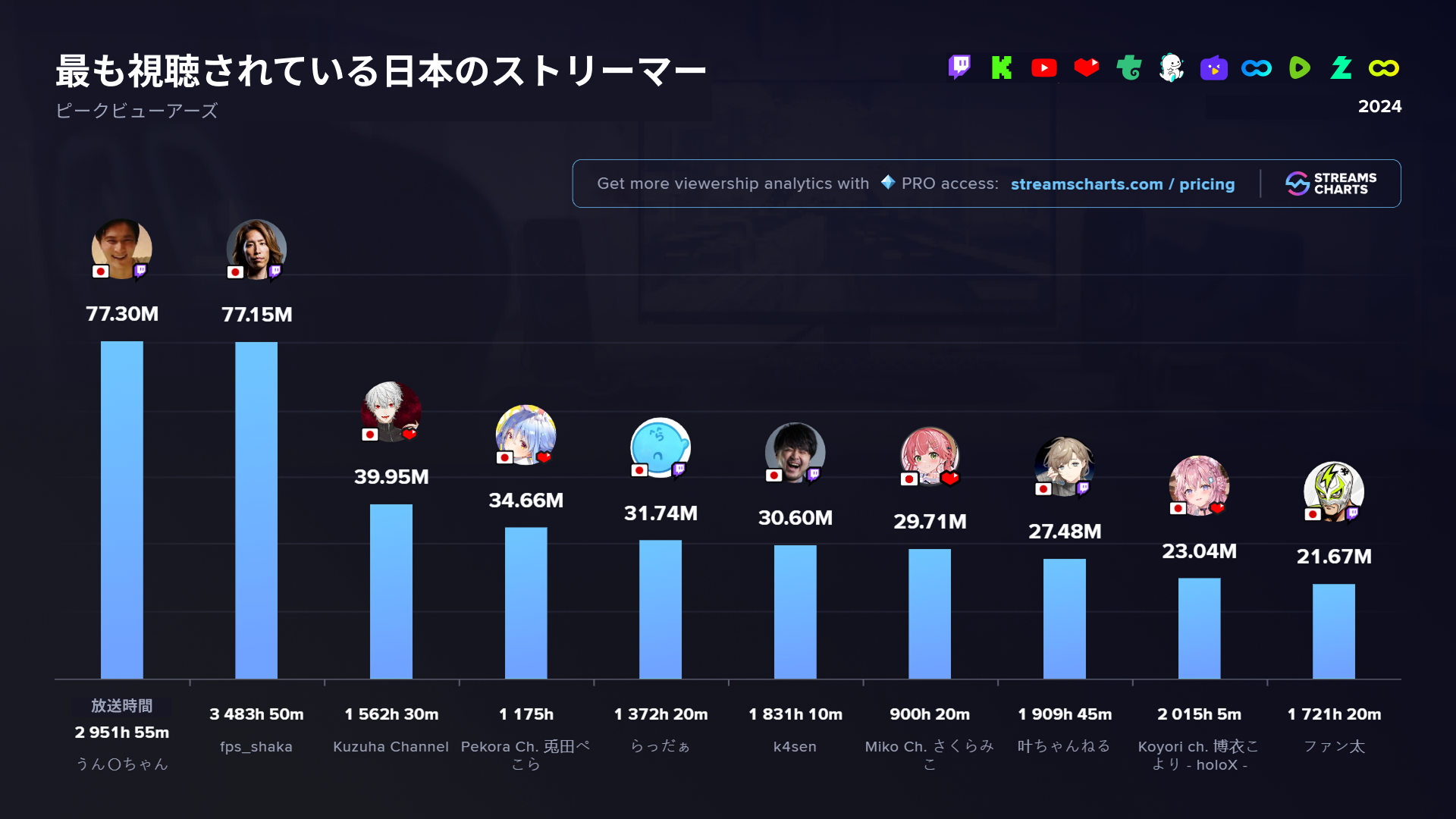

現在、日本はインターネットとオンラインリテラシー、そしてユーザーの絶対数に関して最も世界に認知されている国々の一つです。世界のトップストリーマーの一部も日本出身であり、fps_shakaやk4sen、加藤純一氏らが2024年の最も視聴されたコンテンツクリエイターに名を連ねました。

多くのVTuberも熱心なファンベースを確立しており、葛葉、ぺこらCh.、叶ちゃんねるといった名前が視聴時間でアジアのトップストリーマーにランクインするのを後押ししています。業界全体が一時的な変化を経験しているかもしれない一方で、VTuber自身が引き続き人気を保ち、事務所を離れて****独立したとしても****視聴者を獲得し続けていることは間違いありません。

最近、成長を見せている****もう一つのライブストリーミングプラットフォームはKickです。これは、西洋中心のサービスというイメージをゆっくりとしかし****確実に払拭しつつあります。コレコレ氏のようなオンラインパーソナリティは、Stakeが支援するこの企業で定期的に配信を開始し、視聴者からかなりの好反応を得ています。

実際、コレコレ氏は今年、視聴時間とピーク同時視聴者数で日本のトップストリーマーの中にいます。3月に配信を始めたばかりでありながら**、彼は独自の「ダークニュース」形式のおかげでKickの最も急成長しているクリエイターの一人として急速に台頭しました。この形式では、リアルタイムのSNS上の論争を取り上げ、ライブでアドバイスを提供し、配信中にオンライン紛争を仲裁することさえあります。

その結果、この36歳は、Kickが魅力的な****日本とアジア市場にアピールしようとする****戦略の**「顔」として登場しました。キャリアの初期には、コンテンツのデリケートな性質からプラットフォームの制限や批判に直面しました。しかし、Kickのより大きな創造的な自由が彼の魅力をさらに引き出し**、2025年の日本のライブストリーミングシーンにおける最も率直で影響力のある声の一つとして確立させています**。

結論として、日本のライブストリーミングは、学術的な初期のインターネットアクセスと、ニコニコ、Twitcastingといった独自の国内プラットフォームから進化し、Twitchのような巨大なグローバル企業を受け入れ、VTuber現象のような日本独自のイノベーションを育んできました。高いインターネット普及率、根強いゲーム文化、そして多様なプラットフォームで影響力を増す****コンテンツクリエイターたちによって、市場は成長し続けています。